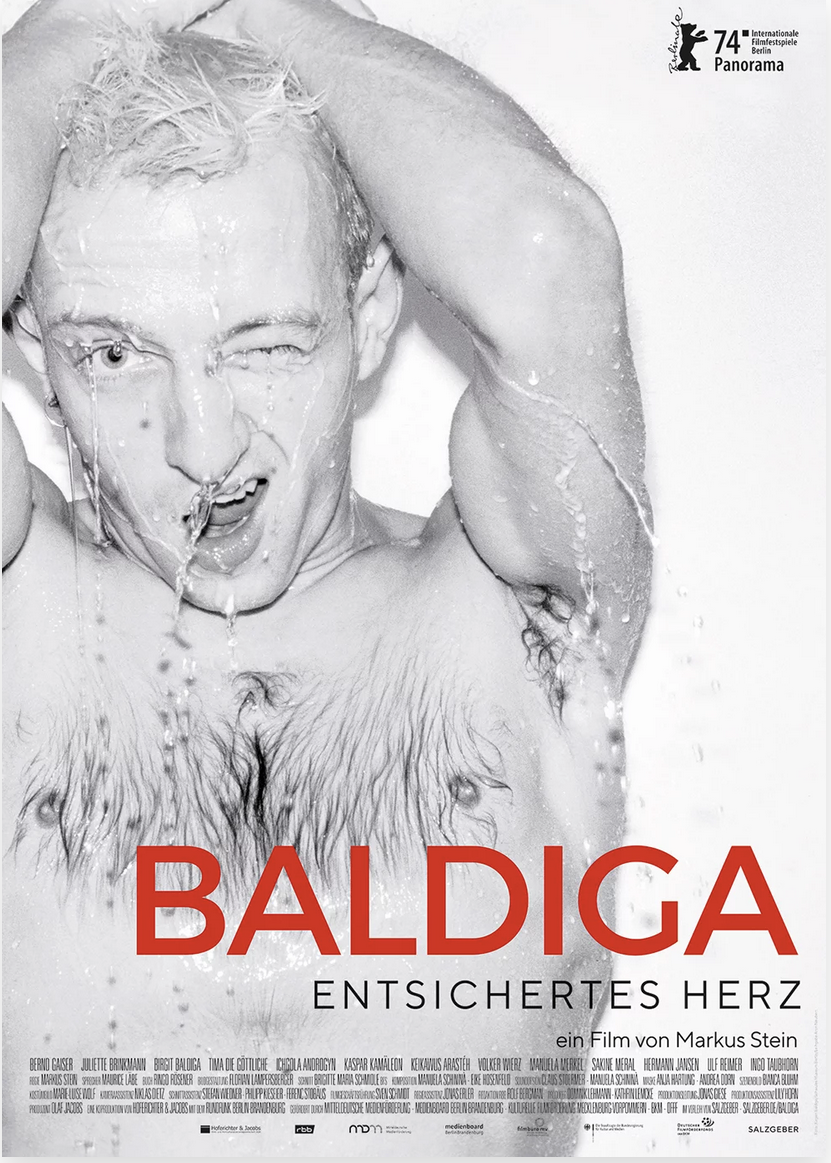

- Einer, der fehlt: Baldiga – Entsichertes Herz. Der Film.

- Im Unterschied zum 2019, also vor fünf Jahren auf die Leinwand gebrachten Films „Rettet das Feuer“ des Regisseurs Jasco Viefhuis, widmet Markus Steins (Regie)und Ringo Röseners (Buch) Film Baldiga – Entsichertes Herz seine Aufmerksamkeit nicht nur jener durch AIDS beeinträchtigten Phase im Leben ihres Protagonisten. Weil beide sich auf alle Facetten seiner Persönlichkeit beziehen. In einem Film, mit dessen Uraufführung ich am 21. Februar 2024 im Rahmen der Berlinale-Reihe Panorama auf der Leinwand des Hauses der Berliner Festspiele konfrontiert war. Vor vollem Haus und zahlreich anwesendem Publikum, dessen Beifalls die Filmemacher sicher sein durften.

- Statt sich überwiegend auf die Phase der HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung Jürgen Baldigas zu beziehen und auf seine bemerkenswerte, herausragende Rolle eines AIDS-Aktivisten, ist auch die nicht geringer zu veranschlagende Vorgeschichte der Biografie dessen berücksichtigt, der 1959 in Essen im Ruhrpott geboren wurde und aufgewachsen ist. Um sich 34 Jahre später – und zwar am 4. Dezember 1993 – vom Leben zu verabschieden. Mittels an sich selbst vollzogenen Suizids. Weil es ihm nicht mehr lebenswert schien.

- Als Sohn eines Bergmanns und einer Mutter – die das Schicksal aller Mütter von schwulen Söhnen teilte, im Hinblick darauf, im Fall ihrer Erziehung alles falsch gemacht zu haben – war es Jürgen Baldiga vorbehalten, nach seinem Wechsel nach Westberlin in dessen schwule Subkultur einzutauchen. Um seinen Eltern und drei Schwestern den Einduck zu vermitteln, jeden Grund und Anlass zu haben, sich über die Abkehr ihres Sohnes und Bruders zu beklagen.

- Welcher nach seiner Ankunft hier als ausgebildeter Koch in der Küche des Szenerestaurants Mendelsohn am Charlottenburger Lehniner Platz im Einsatz war. Bekannt dafür, dass sein Personal auf Rollschuhen unterwegs war. Als Kreuzberger Hinterhöfe noch jenen im Prenzlauer Berg und Friedrichshain entsprachen. Dank mit Kohleheizungen ausgestatteter Wohnungen und ohne Bad, sowie Toilette auf halber Treppe. Weshalb regelmäßiger Smogalarm angesagt war.

- Ausgesttattet mit dem unbedingten Willen, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die eines Neustarts zu besinnen, hatte Jürgen Baldiga kein Problem damit, keinerlei Zweifel daran zu lassen, erste schwule Kontakte als Stricher in der Umgebung des Essener Haupbahnhofs absolviert zu haben.

- Auch in Berlin dazu angetan, damit Furore zu machen. Beispielsweise im Fall derer, die im Schöneberger Café Anderes Ufer mit ihm konfrontiert waren. Schwankend zwischen dem Eindruck einer zuweilen an ihm nachvollziehbaren Schüchternheit, die sich bald verflüchtigen sollte, und ihm unterstellter Arroganz, durch jene, die er als Objekt ihrer Begierde hat abblitzen lassen. Um nicht zu zögern, ihn mittels verunglimpfender Kritik an ihm herabzusetzen. Während Jürgen anklingen ließ, sich nicht ausschließlich auf sein hinreißendes Erscheinungsbild zu beziehen, sondern lieber stattdessen auf an ihm nachvollziehbare künstlerische Absichten und Interessen. Wie sie bereits zum Auftakt meines Kontakts mit ihm spürbar waren.

- Sowohl im Rahmen unserer Begegnung im Anderen Ufer, als auch in dem der gemeinsamen Teilnahme am ersten Berliner CSD am 30. Juni 1979. Als willkommener Gelegenheit, nicht nur am Kontakt mit ihm anzuknüpfen, sondern diesen zu vertiefen. Mit ihm auf der Jagd danach, seinem Leben einen anderen, als dem in die Wiege gelegten Sinn abzugewinnen. Und sich im Umgang mit anderen nicht ausschließlich auf den körperlichen Aspekt reduziert zu erfahren. Wie es zum Auftakt seines Aufenthalts hier vielleicht noch der Fall war.

- Vor dem Hintergund Westberlins – als einsamer Insel im Meer der Roten. Den Machthabern und Repräsentanten des Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Auch in seiner Funktion als Schaufenster der freien Welt und Aushängeschild der Bonner Republik nachvollziehbar. Manchen anregend, sich duch den Aufenthalt hier, dem Zugriff westdeutscher Militärbehörden zu entziehen. Um am 17. 5. geborenen Hundertfünfundsiebzigern hingegen den Eindruck eines Eldorado und Mekkas sowie heißen Pflasters zu vermitteln. Wovon sich auch Jürgen hat vereinnahmen lassen. Im Wechsel zwischen seiner täglich zu absolvierenden Arbeit und dem regelmäßigen Aufenthalt im offen schwulen Café in der Schöneberger Hauptstraße am Kleistpark, ohne Klingel an der Tür und Spions in ihr. Sowie dem SchwuZ oder Buchladen Eisenherz.

- Nicht länger darauf angewiesen, einen an Land zu ziehen, um die Nacht mit ihm im Bett zu verbringen. Westberlin verfügte damals über zahlreiche Klappen und Bars ohne Sperrstunde, samt Darkrooms und Parks – als Gelegenheit zum Kontakt miteinander. Die auch Jürgen in Anspruch nahm. Ohne zu diesem Zeitpunkt bereits über eine ansatzweise Ahnung zu verfügen, im Fall des SchwuZ in der Kulmerstraße 20a, im dritten Hinterhof unterm Dach, davon ausgehen zu dürfen, in ihm mit dem Treffpunkt und Wohnzimmer jener Tunten konfrontiert zu sein, die ihm später, als er darauf angewiesen war, als Familie dienen sollten.

- Unter denen mancher ältere beispielsweise, wie ich, dank Altersunterschieds von 15 Jahren, bereits 1971 an der Gründung der HAW und 1973 am Tuntenstreit beteiligt waren. Und im Sommer 1977 an der Gründung des SchwuZ. Als dem Ort der Begegnung derjenigen, denen es vobehalten war, den Laden am Laufen zu halten. In Gestalt von Melitta Sundström Ovo Maltine, Tima, der Göttlichen, Bev Stroganoff oder Ichgola Androgyn. Die dort als Ladys Neid im Einsatz waren. Um auf ihre Weise dazu beizutragen, der inzwischen gewachsenen queeren Community heute als Leuchtturm-Projekt zu dienen. Welches ausnahmslos allen ermöglicht, sich dort willkommen zu fühlen. Um niemanden auszuschließen. Weil der Himmel groß genug für alle ist.

- Als der Ort im Neuköllner Rollbergkiez, dem ein hinreißendes Foto Jürgen Baldigas dazu dient, die Erinnerung an ihn wachzuhalten. Vor dem Hintergrund der mit dem Aufenthalt hier verbundenen Erfahrung, im Verlauf von 15 Jahren – also bereits ab 1979 und nicht erst ab 1984, unterm Eindruck seiner HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung, ab dann jedoch verstärkt – zum fotografischen Chronisten der queeren Berliner Community zu mutieren.

- Darauf eingestellt, sich im Kontakt mit seinen Protagonisten nicht auf gelackte Typen in Hochglanzmagazinen zu beziehen, sondern solchen auf Augenhöhe zu begegnen mit denen er als Stricher, Tunten, Dragqueens, obdachlose Penner oder Drogenabhängige in Kreuzbergs und Neuköllns Straßen und Plätzen konfrontiert war. Um ihnen, auf der Suche nach sich selbst, nicht länger als der blutjunge Poet der ersten Berliner Jahre zu begegnen, sondern als derjenige, dem möglicherweise, wie anderen in jener Phase, ebenfalls das Marseiller Manifest des schwulen literarischen Aktivisten Marco Lemaire als Orientierung diente.

- Im Abschied vom manchen traumatisierenden Versteckspiel. Auf der Grundlage der Bereitschaft, unkeusche Liebschaften zum Anlass zu nehmen, sich ihrer als betörenden und die Fantasie anregenden und beflügelnden fotografischen oder literarischen Funkensymphonien zu bedienen. Um schließlich auch damit zur Sichtbarkeit unserer homosexuellen Orientieung und schwulen Identität beizutragen. Als der Voraussetzung zum unverklemmten Umgang miteinander. Und Auftakt zum Abschied von allen als Jürgay herausgegebenen Bilderheften und einem ersten schmalen Band mit Collagen und Gedichten: Breitseite. Sowie von der Rolle des Coverboys der Berliner Schwulen Zeitung (1980). Mit Titelbild des Fotografen Helmut Röttgen. Sowie (m)eines Interviews mit ihm aus demselben Anlass: Ich bin mein eigener Gott!

- Sich dessen ebenso wie des Kontakts und der Beziehung mit dem Maler Salomé als Ermutigung bedienend, auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren: Junge, mach das! Du kannst das! Zur Stärkung der Entschlossenheit, sich trotz aller damit verbundenen Höhen und Tiefen nicht kleinkriegen zu lassen.

- Im Verein und Kontakt mit allen, deren Schicksal er teilte und die wir ebenfalls vermissen. Als auf dem Schlachtfeld der Liebe und nicht des Hasses Gefallene. Die u.a. im Alten Sankt Matthäus Kirchhof in Schöneberg über einen Ort der Erinnerung an sie verfügen.

- Während mir ein Foto Jürgens als Stütze der Erinnerung an eine letzte zufällige Begegnung mit ihm dient, in der Gay City Sauna in der Keithstraße. Mit uns beiden, mit jeweils einem Handtuch um die Hüften und einem Glas Bier an den Lippen, an der Bar. Als der Raum um uns sich rasch leerte. Im Bewusstsein, dass keinem der Anwesenden daran gelegen war, mit ihm in Kontakt zu treten. Als Berührungsangt mit ihm nachvollziehbar. Dem seine sichtbare HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung samt Kaposisarkoms als unfreiwilliger, qualvoll an ihm nachvollziehbarer Ritterschlag diente.

- Markus Steins und Ringo Röseners Verdienst, als Regisseur und Autor dieses großartigen Films, besteht nicht zuletzt darin, uns ungeschminkt, eindringlich und mit viel Empathie mit dem sehr menschlichen und berührenden Gegenstand ihres biografischen Films bekannt zu machen. Der leider erst ab kommendem Herbst im Kino zu besichtigen sein wird.

Vom Schwulsein inmitten des täglichen Horrors – Douglas Stuarts Roman „Young Mungo“

Bernadine Evaristo: „Nur wenige Romane sind so mutig und erschütternd wie diese Geschichte eines Jungen, der inmitten einer kaputten Familie und Bandenkämpfen seine Liebe findet“. Dem und Rainer Hörmanns großartigen Rezension des Romans ist nichts hinzuzufügen.

In seiner Drastik hat der Roman „Young Mungo“ viel von einem Horrorroman. Nicht von der Sorte, in der irgendwelche paranormalen Dinge geschehen und allerlei Unwesen ihren Spuk treiben. Viel eher ist es bei Douglas Stuart der Horror des alltäglichen, menschlichen Zusammenlebens, der einen das Fürchten lehrt: die „Normalität“ des Wechselbads aus Glück und Angst, die „Selbstverständlichkeit“, mit der Menschen, deren Sehnsüchte bereits zerstört wurden, die Sehnsüchte anderer zerstören. Also jener Horror, wenn sich der Einzelne von höchst realen, gesellschaftlich-politisch wie ökonomisch geschaffenen Zuständen (Dämonen?) wie Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol, Perspektivlosigkeit verfolgt sieht. Man kann lange Zeit scheinbar gut und unbehelligt leben, das schleichende Unwohlsein ignorieren, aber irgendwann trifft es einen doch. Die Leichen im Keller sind auch in „Young Mungo“ nicht nur metaphorisch gemeint, und wie in allen modernen Horrorgeschichten sollte man sich nicht allzu sehr auf den Schutz einst heiliger Dinge verlassen.

In seiner Drastik hat der Roman „Young Mungo“ viel von einem Horrorroman. Nicht von der Sorte, in der irgendwelche paranormalen Dinge geschehen und allerlei Unwesen ihren Spuk treiben. Viel eher ist es bei Douglas Stuart der Horror des alltäglichen, menschlichen Zusammenlebens, der einen das Fürchten lehrt: die „Normalität“ des Wechselbads aus Glück und Angst, die „Selbstverständlichkeit“, mit der Menschen, deren Sehnsüchte bereits zerstört wurden, die Sehnsüchte anderer zerstören. Also jener Horror, wenn sich der Einzelne von höchst realen, gesellschaftlich-politisch wie ökonomisch geschaffenen Zuständen (Dämonen?) wie Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol, Perspektivlosigkeit verfolgt sieht. Man kann lange Zeit scheinbar gut und unbehelligt leben, das schleichende Unwohlsein ignorieren, aber irgendwann trifft es einen doch. Die Leichen im Keller sind auch in „Young Mungo“ nicht nur metaphorisch gemeint, und wie in allen modernen Horrorgeschichten sollte man sich nicht allzu sehr auf den Schutz einst heiliger Dinge verlassen.

Ursprünglichen Post anzeigen 322 weitere Wörter

Homosexualität und Tod

Zwischen beiden Erfahrungen war immer eine teilweise tödliche Nähe nachvollziehbar. Zu der in Deutschland der seit 1871 gültige, 1935 durch die Nazis verschärfte § 175 beigetragen hat. Um nicht nur sexuelle Beziehungen von Männern unter Strafe zu stellen, sondern nach verbüßter Zuchthausstrafe für ihren Aufenthalt in KZs und Arbeitslagern zu sorgen. Was nicht jeder der zahlreich davon Betroffenen überlebt hat. Als Träger des rosa Winkels, als dem ihn stigmatisierenden Erkennungszeichen.

WeiterlesenFatma Aydemir: DSCHINNS

Nurkan Erpulat, Regisseur des im Kreuzberger Ballhaus Naunynstraße vor einigen Jahren kreierten Stücks "Verrücktes Blut" - heute noch gelegentlich im von Shermin Langhoff geleiteten Gorki Theater zu besichtign - ist es zu danken, uns am 17. Februar dieses Jahres mit der Premiere des Stücks "Dschinns" konfrontiert zu haben. Der Bühnenadaption des gleichnamigen Romans von Fatma Aydemir, der bei seinem Erscheinen vor zwei Jahren einiges Aufsehen erregt hat und unter anderem mit der Aufnahme in die Shortlist des Deutschen Buchpreises im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war.

Seine 1986 in Karlsruhe/Baden geborene Autorin – Enkelin türkischer Gastarbeiter in Deutschland – lebt heute – nach einem Studium der Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main – in Berlin und arbeitet als Redakteurin bei der TAZ und hat gemeinsam mit Hengameh Yaghobihara ein Buch mit dem Titel „Eure Heimat ist unser Albtraum“ herausgebracht. Neben anderen Publikationen wie ihrem 2017 erschienenen Romandebüt „Ellbogen“ beispielsweise.

In dem Roman „Dschinns“ widmet sie ihre Aufmerksamkeit der aus einem Dorf in Anatolien nach Deutschland eingewanderten Familie von Hüseyin und Emine Yilmaz und ihren hier geborenen Kindern Hakan, Perihan und Ümit, dem Jüngsten von vier Geschwistern, deren Älteste Sevda in der Türkei geboren und dort zurückgelassen worden war, um sie erst später nachzuholen. Weshalb ihr eine ordentliche schulische Ausbildung verwehrt war. Ihnen widmet die Autorin jeweils ein Kapitel des Romans. Der auch das Geheimnis aller ans Licht tretenden Familiengeheimnisse offenbart, die er zur Sprache bringt, als eine Art Chronik der laufenden Ereignisse, mit der wir als Leser konfrontiert sind. Im Rückblick auf drei Jahrzehnte Aufenthalt im fiktiven Ort Rheinstadt, von wo aus es den hier geborenen Familiennachwuchs auch anderswohin verschlagen hat. Hakan beispielsweise in das gleichfalls fiktive Salzhagen, oder nach Frankfurt am Main, als Perihans Studienort. An dem sie dem jungen Ciwan begegnet, der sich ihr als kurdischer Widerstandskämpfer offenbart, aber nicht als ihr verschollener Bruder, der sich wünscht, ein Mädchen zu sein. Dessen sich Hüsseyin und Emine eher unfreiwillig, mittels Pflegschaft durch den Bruder und die Schwägerin Hüseyins und Emines entledigten. Geboren als Sevda offenbar als einzige/r in der Lage, sich der eigenen kurdischen Abstammung und Herkunft zu versichern, die Hüsseyin dazu diente, zeitlebens ein Geheimnis daraus zu machen. Offenbar als Ergebnis mit dem Dienst in der türkischen Armee verbundener Erfahrungen.

Dank nicht binärer Identität Ciwans, mit der er sich der Pflegefamilie entfremdet hat, sucht er Kontakt mit seiner Herkunftsfamilie, stößt aber sowohl bei Emine damit auf Ablehnung, als auch Hüsseyin. Und fällt nach dem unterbrochenen Kontakt mit Perihan einem tödlichen Autounfall zum Opfer. Nicht ohne zuvor den vergeblichen Versuch unternommen zu haben, sich den leiblichen Eltern Hüsseyin und Emine bemerkbar zu machen. Die mit dem Telefongespräch mit Ciwan den Verdacht verbindet, dass Hüsseyin sich auf Abwegen befindet und möglicherweise fremdgeht. Dessen einziges Bestreben jedoch darin besteht, seinen Lebensabend – nach einem entbehrunsreichen Leben in Deutschland, als Arbeiter einer Metallwaren- und Kartonagenfabrik – in der Türkei zu verbringen. Weshalb er sich zum Erwerb einer Eigentumswohnung in Istanbul entschlossen hat. Bei ihrer Besichtigung nicht davor zu bewahren, einem abrupten Herztod zum Opfer zu fallen. Um seiner Familie in Deutschland nicht zu ersparen, sich rasch auf den Weg nach Istanbul zu begeben. Weil der Islam die kurzfristige Beisetzung eines jeweils Verblichenen innerhalb von möglichst 48 Stunden vorsieht.

Nachdem er die Rechnung ohne seine Familie machte, sehen sich deren Angehörige wider Willen veranlasst, sich möglichst innerhalb kürzester Frist auf den Weg nach Istanbul zu machren. Was im Fall Sevdas fehlschlägt, die zwar einen Flug nach Istanbul bucht, aber ihre Papiere vergisst und darum verspätet in Istanbul eintrifft. Wohin Hakan in seinem Wagen unterwegs ist. Im Verlauf einer 30stündigen Fahrt dorthin mehrfach darin beeinträchtigt. Nicht zuletzt durch fremdenfeindlich motivierte Polizeischikanen. Bei seinem und Sevdas Eintreffen in Istanbul sind beide damit konfrontiert, die Beisetzung des Vaters verpasst zu haben. Woraufhin sich Hakan mit anderen Familienangehörigen und deren jüngerem Nachwuchs auf den Weg nach Antalya begibt, zum Besuch eines Freundes, den er seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Während sich die Begegnung Sevdas mit der Mutter Emine zu heftigen Auseinandersetzung zuspitzt. Die Mutter lehnt die vom verstorbenen Vater erworbene Wohnung ab. Was die Tochter zum Anlass nimmt, ihr vorzuwerfen, als Mutter auf entscheidende Weise dazu beigetragen zu haben, als Einzige der Geschwister über keine hinreichende Schulausbildung zu verfügen und sie mit 18 Jahren mit einem Fremden verheiratet zu haben, von dem Sevda sich bereits wieder hat scheiden lassen. Weil er ihre beiden Kindern während der Nachtschicht ihrer Mutter in einer Wäscherei sich selbst überlassen hat. Weshalb es einem Nachbarn vorbehalten war, sie vor den Folgen eines ausgebrochenen Feuers zu bewahren. Als Inhaberin einer Pizzeria ist Sevda dank mangelnder Schulausbildung, für die sie die Mutter Emine verantwortlich macht, darauf angewiesen, sich auf die Unterstützung ihrer Kinder und ihres Personals zu verlassen. Während Hakan seinen Lebensunterhalt eher schlecht als recht mithilfe des Gebrauchtwagenhandels bestreitet.

Auch der jüngste Sohn, Ümit, fühlt sich nicht unebdingt auf Rosen gebettet. Vor dem Hintergrund der für ihn, im Alter von 15 Jahren, erlittenen Erfahrung, sich in Jonas verliebt zu haben, einem Ass auf dem Fußballplatz. Nie wird er den Blick des Vaters vergessen, mit dem er im Rahmen eines Fussballtrainings konfrontiert war. Als Ergebnis der für jenen mit dem Fußballtraining dea Sohnes verbundenen Ahnung, möglicherweise nicht ganz richtig zu ticken. Vor dem Hintergrund des mit Jonas Anblick verbundenen Eindrucks seines Anblicks nackt unter der Brause und Geruchs, den Ümit sich seitdem bewahrt hat, als der Knoten in seiner Brust platzte.

Auch das Verhältnis zu ihren deutschen Nachbarn und deren Vergangenheit spielt im Verlauf des Romans genauso eine Rolle, wie das türkischer Menschen gegenüber solchen kurdischer und armenischer Herkunft. Mit dem Titel Dschinns beschwört die Autorin aber nicht nur die Geister der Vergangenheit, sondern auch Gegenwart. Auch ist es kein Zufall dass ihr Roman bereits dem Nationaltheater Mannheim als Bühnenvorlage diente. Einem Zentrum migrantischen Lebens aus der Türkei in Deutschland eingewanderter Menschen, die in der Quadratestadt über ein eigenes Areal und Ghetto verfügen, in das ihre deutschen Nachbarn selten, wohl so gut wie nie einen Fuß setzen.

Der Streit zwischen Mutter und Tochter gipfelt gegen Schluss des Romans in einer Art Apotheose in Gestalt eines abrupt einsetzenden Erdbebens, dem Hüsseyns Eigentumswohnung in Istanbul zum Opfer fällt. Die Mutter unter ihren Trümmern begrabend. Die sich im Traum eine Begegnung mit dem/der Erstgeborenen ausmalt. Dank Klingeln an der Tür, bei ihrem Öffnen mit dem Anblick Ciwans konfrontiert, um ihr seine in Auflösung begriffene, nichtbinäre geschlechtliche Identität zu offenbaren.

Als vielfach gerühmter und gelesener Roman hat „Dschinns“ nicht nur viel Lob, sondern auch Kritik erfahren. Beispielsweise durch die bekannte Literaturkritikerin der ZEIT Iris Radisch. In ihrer unterm Titel „Verficktes Land“ veröffentlichten Kritik an ihm. Mit der sie Fatma Aydemirs Roman jede literarische Kritik abspricht. Als Ergebnis einer überwiegend eurozentristisch orientierten Rezensentin, die der Autorin ankreidet, jedes gerade aktuelle Thema dafür genutzt zu haben, um auf ihren Roman aufmerksam zu machen. Vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Entwicklung, die auch in der Literatur kaum aufzuhalten sein dürfte.

Pädophilie als gesellschaftliches Tabu oder Am Tag, als Jonathan starb

Anlässlich eines Gesprächs über den Missbrauchsvorwurf gegen Michel Foucault berichtete der DLF am 8. Mai 2021 darüber, dass der 1984 an AIDS verstorbene französische Philosoph durch einen dem rechten Spektrum in Frankreich zuzuordnenden Journalisten Guy Sorman des Delikts des Missbrauchs tunesischer Jugendlicher bezichtigt wurde. Der einen Beweis dafür in Anspruch nahm, der über keine Beweiskraft verfügt, weil er sich auf Mutmaßungen und keine unmittelbar persönliche Wahrnehmung oder andere stichhaltige Zeugnisse stützt. Zitat DLF: „Beweise dafür gibt es nicht“. Was Andrea Roedig, österreichische Literaturkriterin, nicht daran hinderte, am 25. 04. 2021 auf DLF zum Ausdruck zu bringen: „Ob Foucault wirklich Sex mit Epheben auf dem Friedhof hatte? Vermutlich schon!“ Während Jürgen Ritte in einem Gespräch mit Michael Köhler im selben Rundfunksender Guy Sormans Lebensgefährtin Chantal Charpentier folgendermaßen zitiert: „Ich möchte mir nicht vorstellen, wie er (Foucault) sexuell mit den Jungen des Dorfes umging… Beweise dafür, dass er sie missbraucht hat, habe ich nicht.“

WeiterlesenHomoerotische Literatur im Schatten der Trümmerlandschaft des Dritten Reiches. Am Beispiel des am 2. Mai 1945 von Rotarmisten als angeblicher Spion erschossenen Autors Friedo Lampe.

Die letzten Jahre der Weimarer Republik waren keine ideale Zeit, um den 1899 geborenen Friedo Lampe, Spross einer Bremer Kaufmannsfamilie, Ende der 1920er Jahe ein freies und wirtschaftlich unabhängiges Studienleben an deutschen Universitätsstandorten wie Heidelberg, Freiburg oder München zu ermöglichen.

Berliner CSD als Never Ending Story. Zur Endlos-Diskussion um den CSD e.V. und Dirk Ludigs auf SiS-online veröffentlichten Reformvorschlägen und Kritik an ihm.

In der er nachvollziehbar beschreibt, weshalb es hakt und welche Lösungsvorschläge ihm dazu einfallen, die er in seinem regelmäßig auf SiS-online veröffentlichten Bewegungsmelder, diesmal vom 9. April, zur Diskussion stellt. * In der Absicht, den Verein von seiner überwiegend von Männer bestimmten Struktur zu befreien. Was er mit Verwirklichung seines Vorschlags beabsichtigt, Vertreter*innen aller in Berlins queerer Community aktiven Gruppen mit Sitz und Stimme in das leitende Vorstands-Gremium des CSD e.V. einzubeziehen. Um damit nicht nur dem Interesse einzelner Gruppen der Community zu dienen, sondern ihrer Gesamtheit. Zur Herstellung demokratischer Strukturen.

Um damit nicht zuletzt auch einen Geburtsfehler des ersten Berliner CSD am 30. Juni 1979 zu korrigieren. Der darin besteht, dass die damals an seiner Organisation beteiligten schwulen Männer, einschließlich meiner Wenigkeit, aus unterschiedlichen Gründen (erheblicher Zeit- und Organisationsdruck, dank 10. Jahrestags der Stonewall Riots) versäumt haben, lesbische Frauen an seiner Organisation zu beteiligen, um sich stattdessen damit zu begnügen, sie zur Teilnahme dazu einzuladen. Die damals auch zahlreich vertreten waren.

Ein Ergebnis dessen besteht wohl darin, dass manche lesbischen Frauen aus Anlass des 30. CSD 2008 noch davon überzeugt waren, es in ihm mit einem reinen „Männerding“ zu tun zu haben. Was als Hindernis nachvollziehbar ist, sich nicht nur damit zu identifizieren, sondern aktiv einzubringen. Obwohl lesbisch Frauen schon 1998 mit einem eigenen Wagen am CSD beteiligt ware, dem sogenannten und seitdem legendären Mösenmobil, in Gestalt einer begehbaren Vagina.

2018 im Jahr des 40. Berliner CSD, waren ausschließlich starke Frauen an der Pressekonferenz des CSD e.V. im Schwulen Museum beteiligt, um damit ein Zeichen zu setzen. Auf die Frage, wo sie seitdem geblieben sind, kann es nur eine naheliegende Antwort geben, auf die sich auch Dirk Ludigs bezieht: mangelnde Anerkennung und Wertschätzung. Die manche(n) vielleicht motivieren, es sich sehr gut zu überlegen, im Fall eines solchen Einsatzes auch mit einem Stück Lebenszeit zu bezahlen.

Eine weitere Erfahrung, die sich wie ein roter Faden durch die mehr als vierzigjährige Geschichte des Berliner CSD zieht. In der es zwar keine größeren Ausfälle gab, aber von Zeit zu Zeit immer wieder starke und einschneidende Verwerfungen. In Gestalt nicht unerheblicher Kritik am Verein. Die sich auch in der Existenz des Kreuzberger transgenialen CSD niedergeschlagen hat. Und 2014 in streitigen Auseinandersetzungen um den damals durch Robert Kastl verkörperten CSD e.V. Als dem Jahr, in dem drei CSDs gleichzeitig durch Berlin unterwegs waren.

Ein wesentlicher Punkt in Dirk Ludigs den Berliner CSD e.V. betreffenden Reformvorschlägen bezeiht sich auf die Herstellung demokratischer Strukturen. Indem er sich auf das Oganisationsmuster der DAH im Verhältnis zu lokalen AIDS-Hilfen bezieht, wie beispielsweise die BAH. Mein ergänzender Vorschlag dazu besteht darin, das bisherige CSD-Forum durch ein solches zu ersetzen, in dem Menschen in der Lage sind, sich mit ihren großartigen Ideen einzubringen und sich durch die Bereitschaft zur praktischen, aktiven Mitarbeit zu legitimieren. Um erforderlichenfalls über eine(n) eigene(n) Sprecher*in mit Sitz und Stimme in den Gremien des Vereins zu verfügen.

Um damit zu vermeiden, dass sich in strittigen Auseinandersetzungen die durchsetzen, die über das notwendige Sitzfleisch oder eine schlagkräftige Lobby verfügen. Wie es in der Vergangenheit schon vorgekommen sein soll. Wenn beispielsweise parteiliche Interessen im Spiel waren. Unabhängig von der jeweiligen Parteifarbe. Wie im Fall von Forderungen, die sich nur mittels Bohrens Dicker Bretter in parteilichen und Bundestagsgremien verwirklichen lassen. Wie Beispielsweise das Gesetz der Ehe für alle oder die Rehabilitierung der Opfer des § 175. Oder die Erweiterung des GG Art. 3 auf queere Menschen, deren Verwirklichung seit bereits fünfzehn Jahren auf sich warten lässt. Darüber hinaus sollten den CSD zunehmend internationale Themen bestimmen. Wie der Kampf und Widerstand gegen LGBTiQ*-freie Zonen in Polen.

Mein persönlicher Wunsch besteht darin, alle die zu stärken, die unmittelbar an der Organisation eines jeweiligen CSD beteiligt sind, aber nicht in einem Gruppeninteresse handeln, sondern dem Bedürfnis folgen, den CSD am Laufen zu halten. Ohne die garnichts geht. Erst alles zusammen, Planung, Organisation und praktische Ausführung, ergeben ein vollständiges Bild vom Ganzen.

Ein wesentliches Problem der Berliner queeren Community, das sich auch im CSD wiederspiegelt, besteht darin, dass nicht alle Gruppen im ihnen entsprechenden Maß, also gemäß ihren Erwartungen, Berücksichtigung finden. Obwohl der zu teilende Himmel groß genug ist für alle. Was sich auch auf die traditionell gewachsene Rolle jener von heftiger Kritik betroffenen alten weißen CIS-Männer, also Schwule, bezieht, die sich die Frage gefallen lassen müssen, richtig damit zu liegen, wenn sie davon ausgehen, dass ohne sie garnichts geht. Dem eine spürbare Zurückhaltung anderer Gruppen der queeren Community gegenübersteht. Weil eine Gruppe es versteht, den Eindruck zu vermitteln, andere bewusst auszuschließen. Wie es jetzt anhand der Wahl des Vorstands des Berliner CSD e.V. wieder nachvollziehbar ist.

Eine andere Frage, an der sich mit schöner widerkehrender Regelmäßigkeit die Gemüter entzünden, besteht in der Erfahrung, dass sich die Wahl eines jeweilgen Mottos eines jeweiligen CSD stets auf der Ebene des kleinsten, in der Regel wenig Aussagekräftigen gemeinsamen Nenners abspielt. Statt Zeichen zu setzen und starke Impulse zu senden. Im Kampf gegen das Patriarchat, den sich u.a. die lesbische ikone Mahide Lein, stellvertretend für andere Frauen auf die Fahnen geschrieben hat. Um unter Schwulen damit auf wenig nachvollziehbare Resonanz zu stoßen. Sowie im Rahmen des gemeinsamen Widerstands gegen Homophobie, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Solcher gesellschaftlichen Kräfte, die sich jetzt, wie die AfD für eine neue gesellschaftliche Normalität starkmachen. Um sich als Tendenz auch in anderen parteilichen Gruppierungen bemerkbar zu machen, wie beispielsweise in der von Sarah Wagenknecht repräsentierten Linken. Um sich aber auch in anderen Auseinandersetzezungen niederzuschlagen, wie jüngst im Fall des breit in der SPD verankarten Wolfgang Thierse. Einen besonderen Akzent hat aber die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch gesetzt. Im Rahmen der Bundestagsdebatte über den Dritten Geschlechtseintrag im Personenstandsgesetz. Der es vorbehalten war, transsexuelle Menschen zu pathologisieren, also als krank zu erklären. Um das Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit zur allein seligmachenden gesellschaftlichen Norm zu erheben.

Mich lebhaft an jene Zeit erinnernd, in der wir als Schwule davon betroffenen waren. Die es sich von einer Parteienübergreifenden Mehrheitsgesellschaft im Rahmen des alle verbindenden sogenannten gesunden Vollksempfindens gefallen lassen musste, Homosexualität als Krankheit oder Verbrechen zu definieren. Unsere gemeinsame Aufgabe besteht künftig zunehmend darin, solche ausgrenzenden Tendenzen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass davon betroffene Menschen über einen entsprechenden Raum zur Entfaltung ihrer jeweiligen Persönlichkeit und Selbstbestimmung verfügen. Wenn andere darum Federn lassen müssen, soll es wohl so sein, um denen Platz einzuräumen, die ebenfalls einen Anspruch darauf haben, über eine eigene Stimme zu verfügen und Gehör zu finden.

Mir jedenfalls erscheint es als eine gute Idee, mich Dirk Ludigs Reformvorschlägen anzuschließen, und gestehe, mich in sie verliebt zu haben, um meinerseits zu ihrer Diskussion beizutragen. Auch brenne ich darauf, endlich in der Lage zu sein, mich denen anzuschließen, die im vergangenen Jahr trotz Corona am nicht virtuellen, wenn auch mit ca. 3000 Teilnehmer*innen bescheidenen CSD, beteiligt waren. Wie Gloria Viagra beispielsweise, Stefan Kuschner und nicht zuletzt Nasser El-Ahmad. Den ich dafür beglückwünschen möchter, bei der Vorstandwahl des CSD e.V. erfolgreich kandidiert zu haben. Mit anderen darin einig,Wolfgang Beyer beispielsweise und andere der Gay Church nahestehenden Aktivist*innen, den nächsten CSD (entweder in diesem oder nächsten Jahr) gemeinsam mit dem CSD e.V. als Sternmarsch zu organisieren, mit unterschiedlichen Ausgangspunkten, aber gemeinsamem Ziel, dem Alexanderplatz. Zur Durchbrechung der Schallmauer Brandenburger Tor, als dem bislang bevorzugten Ziel eines Berliner CSD. Um damit auch auch zum Abbau der Mauer in unseren Köpfen beizutragen.

*

https://www.siegessaeule.de/magazin/wie-berlin-künftig-seinen-csd-organisieren-könnte/

WDR-Hörfunkmorgenmagazin „Mosaik“ im Zwielicht oder Die Rezension als Königsdisziplin*

*(Zitat: Insa Wilke, SWR-Lesenswert in der ZEIT)

Die Ankündigung des WDR, das im 3. Hörfunkprogramm ausgestrahlte Morgenmagazin „Mosaik“ um die Sparte Buchvorstellung und – Kritik zu bereinigen oder wenigstens zu beschneiden, hat vor allem unter Kritiker*innen Wellen geschlagen. Wie im Fall der Rezensentin und Kritikerin Insa Wilke in der ZEIT, hat aber nicht nur bei ihr für Aufregung gesorgt.

Ihr Plädoyer für die (Buch) Rezension als Königsdisziplin der Literaturkritik dient als bestes Beispiel dafür, warum diese Zug um Zug zunehmend aus den Medien verschwindet (Hörfunk, TV, Presse), auf jedenfall nicht mehr die selbe Rolle spielt, wie das vor Jahren noch der Fall war. Beispielsweise im Rahmen des von Marcel Reich-Ranicki zu seinen Lebzeiten im ZDF moderierten „Literarischen Quartett“. Dessen Nachfolger*in Thea Dorn weit davon entfernt ist, auch nur eine ansatzweise vergleichbare Wirkung zu erzielen. Während Reich-Ranickis Buchempfehlungen einen regelrechten Run auf die Buchläden nach sich zogen, womit er manchem Autor (egal ob durch seine Zustimmung oder einen Verriss) zu einem Bestsellererfolg verholfen hat. Womit ich nicht zum Ausdruck bringen will, dass Buchkritik und -Rezension die Aufgabe zu erfüllen hat, Bestsellererfolge zu ermöglichen, wie es Thea Dorns Vorgänger im „Literarischen Quartett“ des ZDF – qua Persönlichkeit – gelungen ist.

Woran ich Anstoß nehme, bezieht sich auf die Rezension als Selbstzweck, die ihre Aufmerksamkeit weit weniger ihrem Gegenstand, also Buch widmet, als der Person des jeweiligen Rezensenten. Beispielsweise im Fall Dennis Schecks (ARD-Druckfrisch), wenn er sich auffällig in den Mittelpunkt seiner Sendungen rückt. Wie es ihm vor einiger Zeit gelungen ist, indem er sich im Erklimmen der Reling eines im Hafen vor Anker liegenden Schiffes, höchst medienwirksam hat ins Wasser fallen lassen, um dies zum Gegenstand seines Buchjournals zu machen. In dessen Rahmen seine Buchempfehlungen mit schöner Rehgelmäßigkeit im Hinweis darauf gipfeln: „Bitte vertrauen Sie mir. Ich weiß wovon ich rede. Und lesen sie dieses Buch“. Eine nicht minder abschreckende Wirkung (auf mich) erzielt er auch mit seinen Kurzrezensionen von Bücher auf den jeweiligen Bestsellerlisten. Hopp oder Topp! Um damit eine eher abschreckende, als lesefördernde Wirkung zu erzielen. Ganz davon zu schweigen, dass sein literarischer Geschmack, was sein gutes Recht ist, sich stark am Mainstream auf dem Buchmarkt orientiert und nicht daran, was relevant ist. Was natürlich eine absolut subjektive Kategorie ist. Was ihm anzukreiden ist, besteht darin, den Eindruck von Objektivität und Allgemeingültigkeit zu vermitteln.

Niemand, den er mit einem Autor oder dessen Werk konfrontiert, kann jedoch sicher sein, dass dies einen anderen Zweck erfüllt, als des Rezensenten eigenem Lesegeschmack zu dienen. Womit ich mich nicht nur auf den Genannten beziehe, sondern die Gattung der Rezensenten als solche. Insa Wilkes Beitrag in der Wochenzeitung ZEIT ist ein sehr umfangreiches, kluges und beredtes Zeugnis für die eigene Bedeutung und der von Literaturkritik an sich. Und kann als Beleg dafür dienen, es in ihr mit einer Kritiker*in zu tun zu haben, die voll vom Gewicht ihres Metiers überzeugt ist und das auch zum Ausdruck zu bringen versteht.

Nicht nur anhand ihres Beispiels, sondern auch im Fall zahlreicher anderer Rezensent*innen und Kritiker*innen, ist davon auszugehen, sich alle in der Regel darin zu gefallen, Abstand davon zu nehmen, zum Ausdruck zu bringen, es in ihrer Beurteilung eines jeweiligen literarischen Werkes mit einer solchen überwiegend subjektiven Charakters zu tun zu haben. Wovon ich Elke Heidenreich ausdrücklich ausnehmen möchte. Die sich seit vielen Jahren darauf versteht, ihre Buchempfehlungen mit ihrer persönlichen Vorliebe für das jeweilige Werk zu begründen und mit ihrem subjektiven Lesegeschmack.

Worunter Literaturkritik am meisten leidet, besteht in ihrer Selbstüberschätzung und Tendenz, dem jeweiligen Leser einen objektiven, allgemeinverbindlichen Eindruck zu vermitteln, um damit nich selten, wenn nicht in der Regel, zu dessen maßlosen Entäuschung beizutragen. Vieles, was Menschen trotz allem an Büchern interessiert, denen sie ihre Aufmerksamkeit widmen, spielt sich heute im Netz ab. Und zwar auf überraschend vielfältige und diverse Weise, die unserer literarischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit mehr entspricht, als das, was sich – in Relikten – nach wie vor immer noch im Hörfunk, TV und Printmedien wiederspiegelt.

Wovon sich das im queeren Buchladen Eisenherz Berlin jahrelang praktizierende Team des „Queeren literarischen Quartetts“ unter Leitung von Matthias Frings angenehm unterschied. Weshalb ich es immer noch vermisse.

Vollendung der Einheit der queeren Community Berlins

Am Beispiel des Berliner CSD. Zum Abbau der Mauer in unseren Köpfen. 30 Jahre nach Deutschlands Einheit und dem Fall der Berliner Mauer.

Im Jahr des 30. Jubiläums der Einheit Deutschlands und 31 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer möchte ich die Gelegenheit ergreifen, den Aufruf zum realen Berliner CSD mit ca. 3500 Teilnehmer*innen in diesem Jahr zum Anlass zu nehmen, mich der Kritik an der Entscheidung des CSD e. V. anschließen, sich zur virtuellen Version eines CSD in Berlin zu entschleßen. Als seiner Antwort auf die Corona-Pandemie.

Altersbedingt war ich darauf angewiesen, auf die Teilnahme am realen Berliner CSD zu verzichten, muss aber einräumen, mich nur schweren Herzens dafür entschieden zu haben, meinem Sicherheitsbedürfnis die Oberhand zu lassen. Um von dieser Stelle aus Gloria Viagras Gruß an mich zu erwidern.

Als eine/r derjenigen, die aktiv an der Organisation und Teilnahme am ersten Berliner CSD im Juni 1979 beteiligt war, um in diesem Sommer, mehr als 40 Jahre später, Dirk Ludigs und Johannes Krams Kritik am Berliner CSD e.V. und seinem Vorstand zu teilen.

Im Bewusstsein, dass der Verzicht auf den massenhaften CSD in diesem Jahr dem Schutz seiner potentiellen Teilnehmer*innen diente, also von Hunderttausenden, mit denen gemeinsam ich in den vergangenen Jahrzehnten in Berlins Straßen unterwegs war. Seit 2014, also seit sechs Jahren, im Rahmen der Rikschagruppe 50 Plus. Einer Initiative von Mann-O-Meter, der Gruppe Rostfrei des queeren Sportvereins Vorspiel und des Gesprächskreis Anders Altern der Berliner Schwulenberatung.

Unser Angebot besteht darin, älteren Schwulen, die nicht mehr gut zu Fuß unterwegs sind, die Teilnahme am CSD zu ermöglichen. Als Insassen unserer Rikschas. Um damit zu unserer Sichtbarkeit beizutragen. Mit dem Ziel und In der Absicht, auch schwule Rollstuhlfahrer einzubeziehen. Die aus Anlass des 30. CSD 2008 noch davon überzeugt waren, mit ihrer Teilnahme am CSD den Jüngeren und Gesunden den Spaß daran zu verderben. Was glücklicherweise inzwischen vorbei ist. Fakt ist, dass sowohl ältere Schwule als auch Rollstuhlfahrer inzwischen genauso selbstverständlich am Berliner CSD beteiligt sind, wie alle. Wenn auch vielleicht nicht immer im erhofften Umfang.

Richtig ist auch, dass die Berliner queere Community 50 Jahre nach den Stonewall Riots auf einem sehr viel breiteren Fundament steht, als damals, als sich noch alles um lesbisch/schwule Belange drehte. Darüber hinaus darf ich uns alle dafür beglückwünschen, gemeinsam dazu beigetragen zu haben, dass Deutschland heute nicht mehr des Land ist, in dem ich vor 75 Jahren geboren und aufgewachsen bin.

Seit wir aus Anlass des ersten Berliner CSD am 30. Juni 1979 nicht mehr im Gleichschritt und unter roten Fahnen, sondern tanzend unterwegs sind, waren wir in der Lage damit unser über die Jahre hin gewachsenen queeren Stolz und Selbstbewusstsein zum Ausdruck zu bringen. Um als schwule Männer mit der Forderung: Mach dein Schwulsein öffentlich! zu unserer Sichtbarkeit beizutragen. Und als Frauen mit der Losung: Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch! Mit denen wir damals gemeinsam vom Savignyplatz aus, als unserem Treffpunkt, ab 12 Uhr Mittags, via Kant- und Joachimsthaler Straße und anschließend den Ku’damm hinab, Richtung Halensee unterwegs waren. Das damals verabredete Picknick ist leider wegen Regen ins Wasser gefallen.

Mich an den 40. Berliner CSD 2018 vor zwei Jahre erinnernd, der ebenfalls von wollkenbruchartigen Regenfällen heimgesucht wurde, ohne uns durch sie beeinträchtigt zu erfahren. Weil manche ihn zum Anlass nahmen, nackt im Regen zu tanzen.

2018 war auch das Jahr in der vierzigjährigen Geschichte des Berliner CSD, in dem die Pressekonferenz des CSD e. V. im Schwulen Museum ausschließlich von starken Frauen bestritten wurde. Um damit ein Zeichen zu setzen. Nachdem manche zehn Jahre früher noch davon überzeugt waren, es im CSD mit einem reinen Männerding zu tun zu haben. Als ihrer Antwort darauf, dass sie am ersten Berliner CSD 1979 zwar qua Teilnahme daran beteiligt, aber nicht in seine Organisation einbezogen waren. Obgleich das SchwuZ und das LAZ (Lebisches Aktions-Zentrum) im dritten Hinterhof in der Schöneberger Kulmerstr. 20a unter einem Dach untergebracht waren. Damals von der Tendenz überwiegender diplomatischer Beziehungen bestimmt. Was auch für den Umgang mit der AHA charakteristisch waren.

Weshalb wir als Organisatoren des ersten Berliner CSD und Mitbegründern des SchwuZ vorzogen, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Zur Vermeidung wochenlanger Diskussionen und Aueinandersetzungen. Um den 10. Jahrestag der Stonewall Riots nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Nachdem wir in den Jahren zuvor vor allem mit uns selbst beschäftigt waren. (Stichwort Tuntenstreit). Damals ist es uns immerhin gelungen, die überschaubare becheidene queere Community West-Berlins zwar nicht unter einen Hut aber gemeinsam auf die Straße zu kriegen.

2014 war das Jahr in dem 3 CSDs gleichzeitig in Berlin unterwegs waren. Als Ergebnis erheblicher Kritik am damaligen CSD e.V. und seinem Vorstand. Seitdem haben nicht zuletzt Frauen die Krise des Berliner CSD dafür genutzt, mit ihrer Teilnahme an ihm zu ihrer Sichtbarkeit beizutragen. Um damit an der Tradition jener Frauen anzuknüpfen, die als Lesben bereits 1998 mit einem eigenen Wagen am Berliner CSD beteiligt waren. Dem sogenannten Mösenmobil. Was einen starken Eindruck hinterlassen und sich mir bis heute eingeprägt hat. Genau wie die Erinnerung an alle jene CSDs, die wir denen widmeten, die wir aufgrund ihrer tödlichen Aids-Erkrankung vermissten. Von denen viele als Freunde und Weggefährten im Alten St. Matthäus Kirchhof in der Schöneberger Großgörschenstraße über einen Ort der Erinnerung an sie verfügen.

Sie waren es, an die ich auch aus Anlass des CSD 2017 erinerte. Um die Entgegennahme des Soul of Stonewall Award/lokal dafür zu nutzen, mich auf sie zu beziehen und alle, die über die Jahrzehnte hin daran beteiligt waren, den Berliner CSD zu dem zu machen, was er heute ist. Um den Blick vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule mit der Forderung zu verbinden, den CSD zu unserem CSD zu machen und ihn nicht denen zu überlassen, die bloß ein kommerzielles Interesse daran haben.

2017 war auch das Jahr, in dem ich mit Fritz Schmehling als Insasse meiner Rikscha verabredet war. Der als Opfer des § 175 seine Rehabilitation und Wiedergutmachung aufgrund seiner Krebserkrankung nur knapp überlebt hat. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen auf seine Teilnahme daran verzichten.

Wenn es sich darum handelt, alle gemeinsam zu unserer Sichtbarkeit beizutragen, ist der CSD dafür zwar nicht die einzige, aber ideale Gelegenheit. Unter Voraussetzung der Bereitschaft des CSD e. V. allen diversen Gruppen das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, in ihrer ganzen Vielfalt willkommen zu sein. Während es sich Transpeople gefallen lassen müssen, es Beatrix von Storch – geborene Herzogin von Oldenburg und Enkelin von Hitlers Finanzminister, sowie Abgenordnete der AfD – zu überlassen, sie zu pathologisieren. Beispielsweise aus Anlass des Gesetzes zum Dritten Geschlechtseintrag des Personenstandsgesetzes im Bundestag. Um damit an die unselige Tradition derjenigen anzuknüpfen, die daran beteilgt waren, uns als Homos zu kriminalisieren.

Ein Vierteljahrhundert nach der Abschaffung des § 175 und der Streichung der Homosexualität aus der Liste der Krankheiten durch die WHO 1994 sollten wir Schluss damit machen, uns weiter spalten zu lassen. Weil der zu erobernde Himmel gesellschaftlichen Fortschritts groß genug für uns alle ist.

Um uns 30 Jahre nach der Einheit Deutschlands und dem Fall der Mauer endlich von der Notwendigkeit zum Abbau der Mauer in unseren Köpfen leiten lassen. Um mich damit einem Vorschlag der Organisatoren des diesjährigen realen und nicht virtuellen Berliner CSD anzuschließen. Mit dem Ziel und in der Absicht, nicht mehr vorm Brandenburger Tor haltzumachen, wie in den vergangenen Jahrzehnten. Sondern uns zu einen Sternmarsch zu verabreden – mit dem Alexanderplatz als Ziel. Entsprechend der Anregung von Nasser El-Ahmad, Stefan Kuschner, Gloria Viagra, sowie Wolfgang Beyer, Anette C. Detering und Christian Pulz.

Um damit u. a. an Peter Tatchel zu erinnern, einen englischen schwulen Aktivisten. Der an den 10. Sozialistischen Weltfestspielen der Jugend und Studenten im August 1973 in Ost-Berlin beteiligt war. Um sich unter der Weltzeituhr am Alex mit einem Plakat für die Freiheit für Homos im Arbeiter- und Bauernstaat starkzumachen. Darauf angewiesen, es der wenige Wochen zuvor von Peter Rausch und seinen Freund*innen gegründeten HIB (Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin) zu überlassen, ihn vor dem drohenden Zugriff der Stasi in Sicherheit zu bringen. Als einer, der über einen langen Atem verfügt und die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland dafür nutzte, um auf dem Roten Platz in Moskau auf die prekäre und unzumutbare Situation queerer Menschen in Russland aufmerksam zu machen.

Um den Berliner CSD im kommenden Jahr, 2021, falls die Situation und ein Covid-19-Impstoff das ermöglichen sollte, alle in Ost und West gemeinsam massenhaft zur Sichtbarmachung der Vielfalt der queeren Community Berlins beizutragen. Im Sinne des uns verbindenden Widerstands gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassissmus, Trans- und Homophobie – und dagegen, dass Menschen auf der Flucht vor Kriegen und menschenunwürdigen Lebensbedingungen, weiterhin im Mittelmeer ertrinken.

CSD Berlin in Bewegung

Die sowohl von Dirk Ludigs auf Siegessäule online, als auch von Johannes Kram auf seinem Nollendorf-Blog veröffentlichte Kritik am Berliner CSD e. V. erinnert an das Jahr 2014, in dem 3 CSDs gleichzeitig in Berlin unterwegs waren. Weiterlesen